ニュース&トピックスNEWS & TOPICS

Eva Lantsoght先生が本研究室(ITIL)を来訪

025年5月24日(土),サンフランシスコ・デ・キト大学(エクアドル共和国)の教授であり,デルフト工科大学(オランダ王国)の准教授も兼任されているEva Lantsoght先生がITILを来訪されました.

4月に着任した友寄特定講師および坂本特定研究員の自己紹介の後,塩谷特定教授,麻植ジュニアフェローからITILのビジョンや研究活動の紹介がなされた後,Lantsoght先生に実際の計測機器をご覧いただきました.

その後の懇親会では,和やかな雰囲気の中で京野菜を中心とした和食に舌鼓を打ちながら,各国の情勢・研究動向や今後の国際連携について意見を交わしました.

研究室を紹介する様子

懇親会の様子

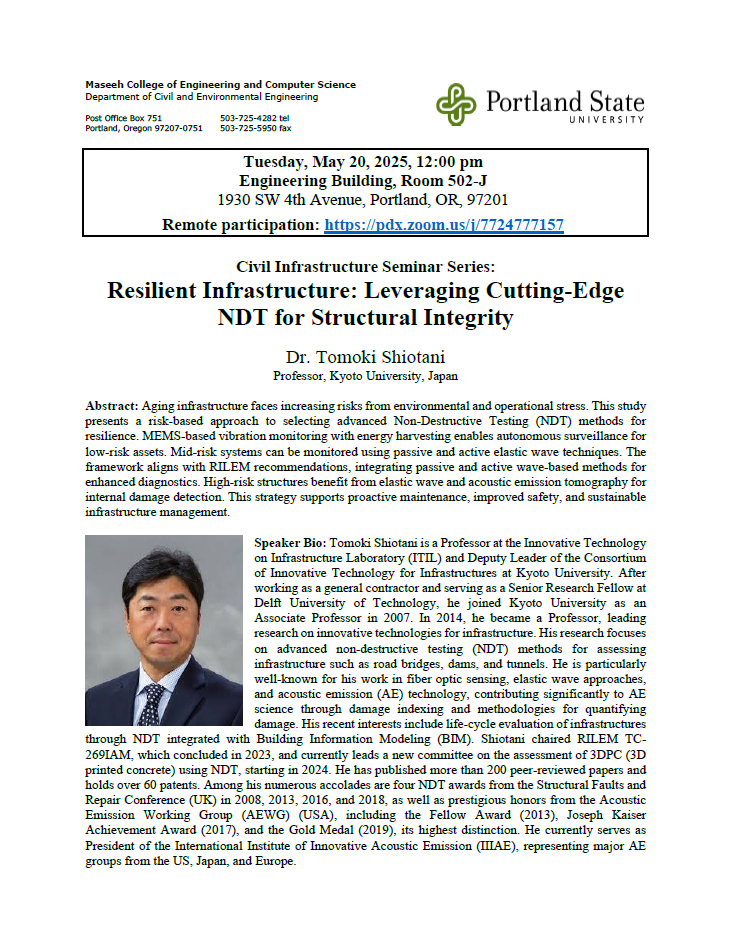

ポートランド州立大学 (PSU )の土木建設セミナーにて塩谷特定教授が招待講演

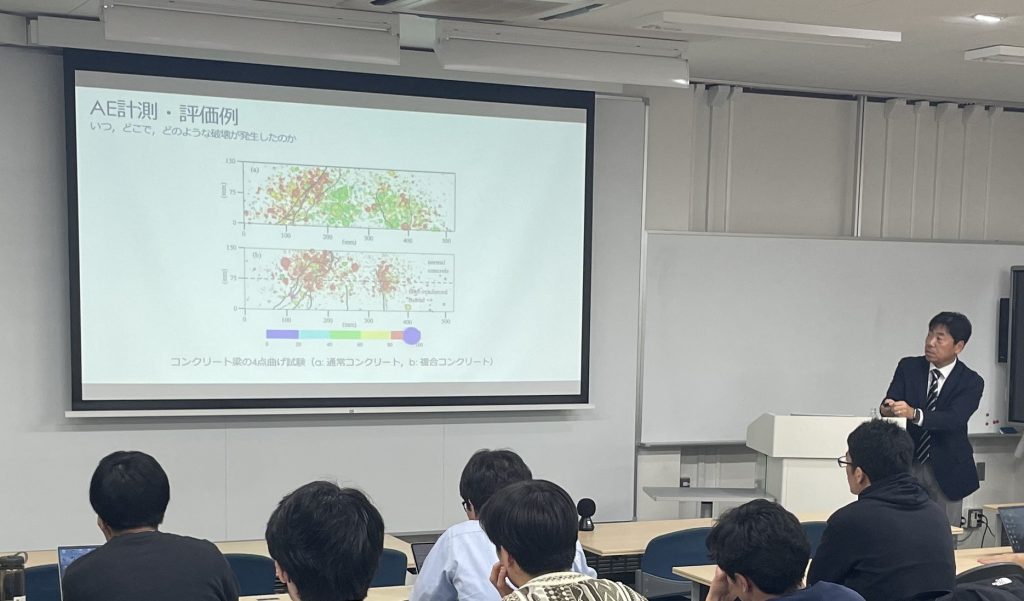

5月20日,塩谷特定教授がポートランド州立大学(アメリカ合衆国)にて開催された「Civil Infrastructure Seminar Series」において,同大学のThomas Schumacher 教授のお招きにより,「Resilient Infrastructure: Leveraging Cutting-Edge NDT for Structural Integrity」と題して招待講演を行いました。

本講演の告知

講演後,Schumacher教授の研究室の学生と

Schumacher教授の実験室にて同教授と

米国AE学会(シカゴ)にて塩谷特定教授がRILEM TCの取組を紹介,奥出特定助教が研究成果を発表

2025年5月12日~14日に米国シカゴで開催された AEWG-65(第65回Acoustic Emission Working Group)に,塩谷特定教授および奥出特定助教が参加した。

塩谷特定教授は,RILEM(International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures/国際材料構造試験研究機関・専門家連合)にて,新たに立ち上げ,自らが委員長を務める技術委員会「3Dプリンティングされたセメント系複合材料の非破壊評価手法」に関する概要を紹介し,3D積層構造物の品質評価の在り方についての議論を促した。

奥出特定助教は,「Evaluation of Crack Depth and Repair Material Filling in Concrete Using Rayleigh Wave Amplitude Distribution」というタイトルで研究成果の発表を行った。同会議は,参加者約45名,発表件数32件の小規模な構成であったが,各発表には常に活発な質疑応答があり,内容の濃い議論が展開された。特に,複合材料へのAEの適用や,取得波形へのAI技術の活用に関する事例が多く報告された。

なお,今年2025年11月4日~7日には,日本・名古屋にて IIIAE2025(11th International Conference on Acoustic Emission & 27th International Acoustic Emission Symposium)が開催される。同会議では,塩谷特定教授が学会長,奥出特定助教が実行委員長を務める。IIIAE学会は,AEWGに加え,日本のAE関連学術組織(日本非破壊検査協会),および欧州のEWGAE(European Working Group on Acoustic Emission)が合同で開催するAEに関する世界最大規模の会議であり,第一回の2016年の京都開催に続く日本開催となる。約300名の参加を見込んでおり,現在その準備を進めている。今回のAEWG-65においても,IIIAE2025の広報活動を積極的に行い,参加者の高い関心を集めた。

RILEM TCの概要を説明する塩谷特定教授

パネルディスカッションの様子

開催地シカゴ市内の様子

懇親会の様子(左:Antonios次期副会長,右:Ozevin会長)

ITIL新規研究員のご紹介

2025年4月より、友寄 篤 特定講師と坂本 亮 特定研究員が着任されました。

また、同時に 武田宗久氏が、非常勤研究員(インフラ先端技術コンソーシアム シニアフェロー)として就任されました。

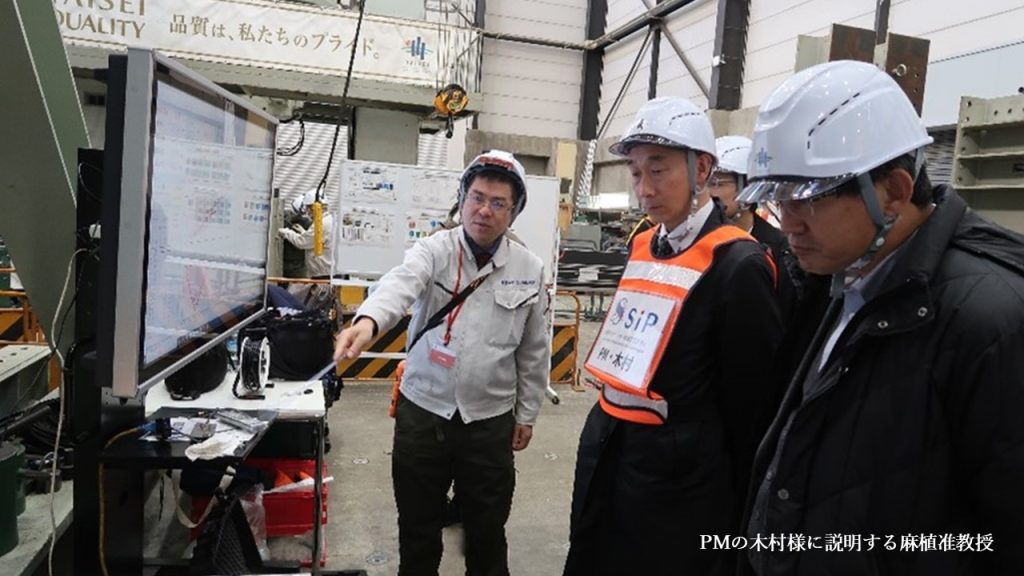

3Dプリンティング技術を活用した耐震補強実験に参加

2025年1月30日、本研究室が参画している、内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期「スマートインフラマネジメントシステムの構築」のサブ課題B「先進的なインフラメンテナンスサイクルの構築」(研究開発責任者:石田哲也東京大学教授)において,その研究活動の一環として実施した「3Dプリンティング技術を用いた既設柱の巻き立て耐震補強に関する実験」(大成建設)が公開された。今回の実験に、国立研究開発法人土木研究所をはじめとする約30名の関係者が視察しました。(日刊建設工業新聞 2025年2月3日)

この実験では、鉄筋に比べ軽量で耐食性や低磁性に優れた「バサルトFRTPロッド」と、3Dプリンティング技術を組み合わせた耐震補強手法の有効性を検証しました。補強工法では、短繊維補強モルタルを用いて外殻を3Dプリンティングし、既設柱と外殻の間に高流動コンクリートを充填することで補強を行いました。この方法により、外部支保工を不要とし、生産性の向上が期待されています。

3Dプリンティング技術を活用した耐震補強の性能確認試験は世界初の試みであり、実験の結果、通常の鉄筋コンクリート柱に比べ耐震性能が向上することが確認された。本技術により、省力化・高強度化・高耐久化が可能となり、今後のインフラ維持管理における有望な手法となることも期待されています。

また、本研究室では、弾性波トモグラフィやAE(アコースティックエミッション)、パルスエコーの手法を用い、正負交番載荷試験における非破壊試験を実施しました。これにより、補強後の柱内部における破壊挙動を可視化し、3Dプリンティングによる耐震補強の効果をより詳細に検証します。

公開実験では、SIPプログラムディレクターである久田真教授(東北大学)が、「本技術が世界と競争できるものであることを広く発信してほしい」と講評し、さらなる技術革新の重要性を強調されました。

本研究室は、今後も3Dプリンティング技術を活用したインフラ構造物の維持管理研究を推進し、持続可能なインフラの構築に貢献してまいります。

「インフラDXの未来を考える」セミナー(塩谷特定教授が講演ほか)が、建設通信新聞に掲載されました

2024年12月6日に、JPタワー ホール&カンファレンスで開催された、日刊建設通信新聞社主催の「インフラDXの未来を考える」セミナーが、2025年1月28日付の「建設通信新聞」に掲載されました。

本セミナーでは、国土交通省のBIM/CIM原則化を出発点に、インフラDXが向かうべき方向性についての考え方が述べられました。塩谷教授は講演者として「戦略的インフラ維持管理を支えるデジタルツインとセンシングの融合」と題して登壇し、その後、国土交通省の森下大臣官房参事官や小林総合政策局社会資本経済分析特別研究官と共に、インフラDXの未来についてパネルディスカッションにも参加しました。

本セミナーでの各講演やパネルディスカッションの内容については、以下からご覧いただけますので、ぜひご一読ください。

出典:「BIM/CIMからつながるインフラDXの未来」(建設通信新聞)

※掲載許可を頂いております。

下記の画像(PDF)はこちら

新規着任者のお知らせ

2025年1月より、渡海雅信氏が非常勤研究員として着任されました。

塩谷特定教授、「インフラDXの未来を考える」セミナーで講演

12月6日、塩谷教授が日刊建設通信新聞社主催の「インフラDXの未来を考える」セミナー(JPタワー ホール&カンファレンスにて開催)で、「戦略的インフラ維持管理を支えるデジタルツインとセンシングの融合」をテーマに講演を行いました。

講演では、点群データを活用して再現されるインフラ構造物のデジタルツインに内部情報を統合する必要性について、概観調査と内部調査が異なる事例を交えて説明しました。また、構造物の寿命を左右する竣工時の初期状態の重要性を強調し、12月10日にキックオフ会議が開催されるRILEM TC-QPA「3DPコンクリートの品質評価委員会」の取り組みも紹介しました。

さらに、講演後には国土交通省の森下大臣官房参事官や小林総合政策局社会資本経済分析特別研究官とともに、インフラDXの未来についてパネルディスカッションに登壇しました。

本研究室と東芝との共同研究が生んだ成果:インフラ点検の未来を変えるAE技術

本研究室は、2013年から東芝とともにAE(Acoustic Emission)技術を活用した共同研究を進めてきました。このたび、共同研究の成果を基に、橋梁床版の健全性評価にAEセンシング技術を適用するビジネスが高速道路で展開されることとなりました。(詳細はこちら)

AE技術によるモニタリングは、これまで国内外で幅広く用いられてきましたが、多くは自動車産業や航空宇宙産業などの閉じた環境(Close展開)での利用、または橋梁ケーブルや、PC構造物の劣化が顕在化したときのIn-caseのモニタリング事例が中心でした。しかし、今回の成果は、Routine検査としてインフラ構造物にAE技術を実装する世界的にも画期的な取り組みです。これはAE科学・技術にとって誇らしい大きな一歩であり、実務における新たな活用の可能性を示しています。

さらに、この健全性評価手法は、日本国内ではすでにNDIS(日本非破壊検査協会規格)2434および2435として規格化されており、現在JIS化も進行中です。また、国際的にも高い評価を受けており、RILEM(国際材料構造試験研究機関・専門家連合)の推奨方法として、塩谷教授が委員長を務めたTC-269IAMの活動成果としてMaterials and Structures Journal(Springer社)で近々公表される予定です。

この取り組みは、インフラ維持管理における新たなスタンダードの確立に向けた第一歩となり、さらなる発展が期待されます。

ミュンヘン工科大学(TUM)のNDTセミナーにて塩谷特定教授が講演

11月21日(木)、塩谷特定教授がミュンヘン工科大学(ドイツ連邦共和国)にて開催された「Seminar “Zerstörungsfreie Prüfung”(NDTセミナー)」に外部講師として招かれ、「Non-Destructive Testing in 3D-Printed Concrete Structures Using Elastic Wave Approaches」と題してオンラインより講演を行いました。

講演では、土木構造物の初期品質がライフサイクル全体に与える影響について、コンクリートスラブの疲労試験結果を基に解説しました。さらに、目視観察では評価が難しい構造物内部の状態について、実橋梁のRC床板に弾性波トモグラフィを適用した事例を用いてその重要性を示しました。

また、新たに発足したRILEM TC QPA(コンクリート3Dプリンティング技術における品質評価)の活動について概要説明に加えて、橋梁フーチング基礎の永久型枠への非破壊検査技術の適用事例を紹介し、今後の展望についても触れました。

塩谷特定教授が原子力規制人材育成事業セミナー北海道大学オープンエデュケーションセンター)の外部講師として講演

10月29日(火)北海道大学にて、塩谷教授が原子力規制人材育成事業セミナーの外部講師として登壇し、「弾性波技術で変わるインフラメンテナンス戦略- 未来志向のアプローチ (Transforming Infrastructure Maintenance Strategies with Elastic Wave Technology – A Forward-Looking Approach -)」(添付)と題した講演を行いました。本セミナーは、原子力工学あるいは原子力施設にはフォーカスせずに、社会工学的な視座から土木工学、あるいはインフラ構造物として広義に捉え、特に外部ハザード(劣化や損傷)および状態監視や性能予測までも含めたものを教材作成の一貫としてプラットフォームを提供し、国内外から講師を招聘、本教材の内容に関連したセミナーを開催しました。

後日、本セミナーはオープン教材として公開される予定ですので、興味をお持ちの方は以下のURLを随時ご確認下さい。

https://www.open-ed.hokudai.ac.jp/news/index.html

塩谷特定教授が国際会議3rd World Congress on Condition Monitoring (WCCM2024) にて基調講演、麻植特定准教授、奥出特定助教、孫特定助教が発表

世界状態監視会議(World Congress on Condition Monitoring, WCCM)は、国際状態監視学会(ISCM)が主催する、状態監視分野における国際的にトップレベルの学術会議です。第1回は2017年にイギリス・ロンドンで開催され、第2回は2019年にシンガポールで行われました。2024年10月15日から18日まで、中国・北京市の国際会議センターにて第3回が開催されました。本会議は中国機械工程学会が主導し、中国機械工程学会の非破壊検査部門が具体的に主催、中国振動工学学会、中国石油大学(北京)、南昌航空大学非破壊検査重点実験室などの機関が協力して実施され、15カ国、350名の参加者が集いました。

また、本会議では、世界の状態監視分野から12名のトップエキスパートが招待され、基調講演を行いました(写真1)。塩谷教授が「Enhancing Infrastructure Resilience with Advanced NDT Solutions」と題して基調講演(写真2)を行いました(10月17日)。麻植准教授(写真3)は「Clarification of Fracture Behavior of RC Pillar with 3D Concrete Printing Buried Formwork Based on Elastic Wave Technique」、奥出助教(写真4)は「Estimation of Tendon Rupture Locations Inside PC Box Girders Using AE Source Location」、孫助教(写真5)は「Development of a CFRTP Ground Anchor Bearing Plate Equipped with FBG Sensors」と題した発表を行いました(10月15日)。

さらに、共同研究者である中国Foshan UniversityのLIU先生(写真6)が「Coda wave based self-sensing smart aggregate and its potential application」と題して発表を行いました(10月15日)。

(国際会議Webサイト www.wccm2021.com)

【写真1】招待者らの写真(左から4番目が塩谷教授)

【写真2】基調講演をする塩谷教授

【写真3】発表する麻植准教授

【写真4】発表する奥出助教

【写真5】発表する孫助教

【写真6】発表する共同研究者LIU先生(中国Foshan University)

塩谷特定教授が国際会議1st Formosa Conference on Non-Destructive Testing (FCNDT 2024)にて基調講演

台湾非破壊検査・認証協会(SNTCT)が主催する「第1回Formosa非破壊試験会議(FCNDT 2024)」が、2024年10月4日から5日まで、台湾の台南にある台南国際会議センター(ICC台南)で開催されました。塩谷教授が10月4日に「 Revolutionizing Infrastructure Management with NDT」 と題した基調講演を行いました。 本会議は、従来同国でSNTCTが「非破壊検査技術会議(CNDT)」として開催し周知されていた国内会議を、国際非破壊検査技術学術委員会(IACNT)が国際会議として発展させた最初の会議で、国際的に著名な研究者を招聘し同学会の国際的な協力と交流を促進する目的で実施されました。https://www.sntct-eng.org/fcndt2024

塩谷特定教授がブリュッセル自由大学 SHM & Maintenance修士コースにて特別講義

9月23日、塩谷教授が客員教授を務めるブリュッセル自由大学 SHM & Maintenance修士コース(ベルギー王国)において、「Strategic approach of NDT for aging infrastructures」 と題した特別講義を行いました(写真1、写真2)。

【写真1】 SHM & Maintenance修士コースで特別講義を行う塩谷教授

【写真2】 特別講義を聴講する学生の様子

EWGAE2024国際会議にて塩谷特定教授がIIIAE会長として開会挨拶

2024年9月18日から20日まで、ドイツ連邦共和国の州都ポツダムにあるHotel Dorint Sanssouci Berlin/Potsdamにて、36th European Conference on Acoustic Emission Testing (EWGAE)2024が開催されました。本会議では、塩谷教授がIIIAE会長および日本非破壊検査協会AE部門の代表として同会議の開会の挨拶(写真1)をしました(9月18日)。また、同会議の Civil engineering のセッションでは座長を務めました(9月20日)。

一般講演では、奥出助教が「Two-step AE source location for detecting tendon rupture inside PC box-girder in-service」と題して論文発表(写真4)を行いました(9月18日)。また、本研究部門の共同研究機関(株式会社 東芝)の碓井氏が 「Continuous health monitoring of reinforced concrete bridge deck based on traffic load-induced acoustic emission」と題した共著論文の発表を行いました(9月20日)。なお、本会議での講演論文集はNDT.net <http://ndt.net/>を通じて公開されており、閲覧が可能です。

【写真1】開催挨拶をする塩谷教授

【写真2】オープニングでスピーチした関係者(左から,ポツダム大 Arno Zang教授, 米 Mistras社 Valery Godinez Azcuaga副社長, Augsbur大学 Markus Sause教授, Tomoki Shiotani教授, ドイツ非破壊検査 Thomas Wenzel会長 , ドイツBAM NDTグループ Ernst Niederleithingerリーダー,University of Applied Sciences Mitterlhessen Gerd Manthei教授)

【写真3】バンケット会場 の様子@The Biosphare

【写真4】論文発表を行う奥出助教